苦蕎是一種蓼科蕎麥屬一年生草本植物。苦蕎被國際糧農(nóng)組織公認為藥食同源的特色雜糧作物,更是被《本草綱目》譽為“五谷之王”。苦蕎富含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物微量元素、膳食纖維等營養(yǎng)成分,還含有豐富的生物黃酮類、糖醇類等活性功能成分。研究表明,苦蕎在降血壓、降血糖、改善腸道微生態(tài)、抗氧化、抗癌抑瘤、預(yù)防肥胖癥、護肝等方面具有一定功效。苦蕎是一種可為人類提供優(yōu)質(zhì)營養(yǎng),具有較好食用價值及保健功能的特色雜糧,具有很多其他農(nóng)作物無法比擬的優(yōu)點。

因苦蕎固有的韌性殼、脆性仁,苦蕎脫殼難度很大,整仁率很低。市面上售賣的苦蕎米分為兩種形態(tài):一是經(jīng)過浸泡、蒸煮處理后脫殼得到的熟化苦蕎米,二是由育種技術(shù)選育出的易脫殼品種直接脫殼得到的生苦蕎米。苦蕎米最常見的食用方法是與大米一同進行蒸煮、食用,但是苦蕎米與大米的比例并不清晰。因此,探討苦蕎米添加量,使蒸制的混合米飯品質(zhì)、風(fēng)味最佳,大眾更易接受,也是苦蕎米研究的關(guān)鍵問題。

一、材料與方法

01 實驗原料

01 實驗原料

大米:市售;苦蕎米:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部雜糧加工重點實驗室。

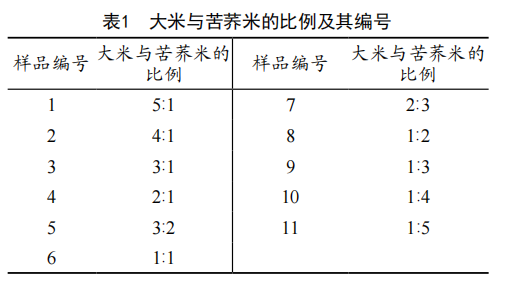

大米與苦蕎米的比例及其編號如下表所示。

工藝:苦蕎米→清洗→浸泡→蒸煮→成品

02 儀器與設(shè)備

HL-D-4X型蒸箱:山東浩龍廚業(yè)有限公司;Alpha MOS ASTREE型電子舌、Heracles NEO型電子鼻、Alpha MOS IRIS VA400型電子眼:法國Alpha M.O.S公司。

03 電子眼測定

03 電子眼測定

將樣本置于白板同一位置進行拍攝,每個樣品重復(fù)測定6次。對采集的圖像提取圖像中心圈的特征信息,記錄占比大于1%的色號作為分析數(shù)據(jù)。

04 電子舌測定

04 電子舌測定

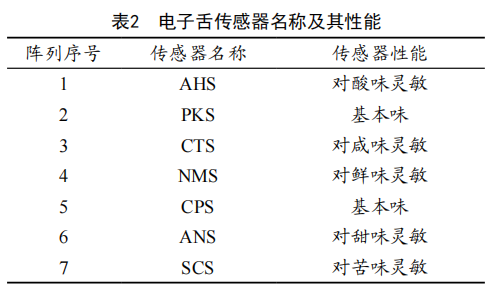

米飯與水按照1:15的比例混勻,浸泡10 min,取80 mL待測液放于電子舌專用杯中檢測,每個樣品數(shù)據(jù)采集120 s,采集周期為1s。每個樣品重復(fù)測定6次。電子舌傳感器名稱及性能描述見下表。

05 電子鼻測定

準確稱取5 g試樣,放入頂空瓶內(nèi),40 ℃恒溫金屬浴加熱10 min。捕集阱初始溫度40 ℃,捕集阱最終溫度250℃,捕集阱分流速率10 mL/min,捕集持續(xù)時間50 s,進樣口溫度200 ℃,進樣口壓力10 kPa;進樣量5000μL,注射速度125μL/s,數(shù)據(jù)采集周期(0.01 s)采集時間110s;每個樣品重復(fù)測定5次

二、結(jié)果與討論

01 電子眼對苦蕎米飯的顏色差異分析

01 電子眼對苦蕎米飯的顏色差異分析

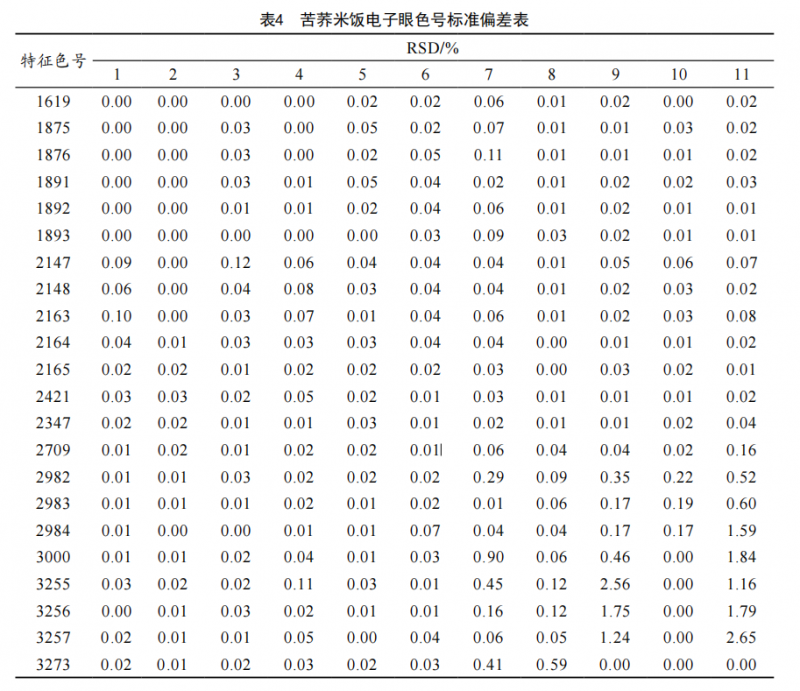

通過電子眼檢測,占比在1%以上的特征色號有22個。其中,隨著苦蕎米添加量的增加,占比在增大的特征色號有13個,如:1619、1875、1876、1891、1892、1893、2147、2148、2163、2164、2165、2421、2437;隨著苦蕎米添加量的增加占比在減少的特征色號有9個,如:2709、2982、2983、2984、3000、3255、3256、3257、3273。為驗證電子眼采集圖像的穩(wěn)定性,以確保實驗數(shù)據(jù)的可靠性,計算樣本的相對標準偏差 (Relative standard deviation, RSD),結(jié)果如下表所示。樣本特征色號RSD值均小于5%,表明電子眼采集的苦蕎米飯色澤數(shù)據(jù)具有良好的重現(xiàn)性,可滿足后續(xù)分析。

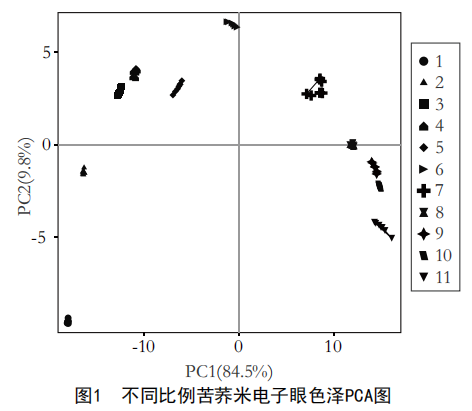

對11種樣品進行電子眼的主成分分析(Principal component analysis, PCA),由圖1可知,PC1的貢獻率為84.5%,PC2的貢獻率為9.8%,2個主成分的總貢獻率為94.3%,可以用來解釋樣品絕大部分信息。各樣品之間離散分布,均無交叉重疊,表明電子眼能夠鑒定出各樣本的顏色差異。隨著苦蕎米添加量的增大,苦蕎米飯的顏色變得越來越暗沉,黃褐色加深,光澤越來越差。在主成分分析圖中隨著苦蕎米添加量的增加,樣本逐漸從X軸的左軸向右軸移動,表明隨著苦蕎米比例增加顏色呈現(xiàn)規(guī)律變化。由于主成分1的貢獻率較大,因此可以根據(jù)樣本在X軸上的距離判斷樣本之間的差異。3與4號樣品顏色相似,9~11號樣品顏色相似,其余樣品顏色差異較大。

綜上所述,電子眼能夠準確地檢測出樣本之間的顏色特征。

02 電子舌對不同比例苦蕎米飯的滋味差異分析

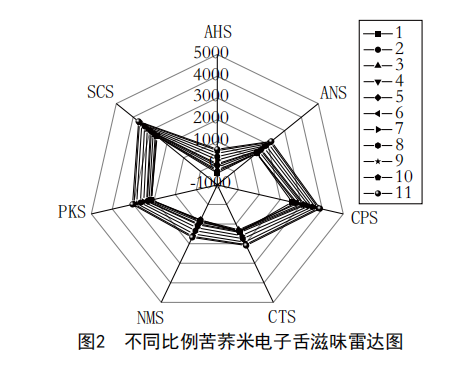

對所有樣品電子舌傳感器的響應(yīng)值繪制雷達圖(圖2),其中SCS苦味傳感器、CPS基本味傳感器的響應(yīng)值最高,其次是ANS甜味傳感器、CTS咸味傳感器、PKS基本味傳感器的響應(yīng)值較高。

通過味覺分析比較發(fā)現(xiàn)不同比例苦蕎米飯的滋味呈現(xiàn)一定的規(guī)律性,隨著苦蕎米添加量的增大,各傳感器的響應(yīng)值也隨之增大。上述結(jié)果表明,不同比例的苦蕎米飯滋味會因苦蕎米添加量的不同而逐漸變化。

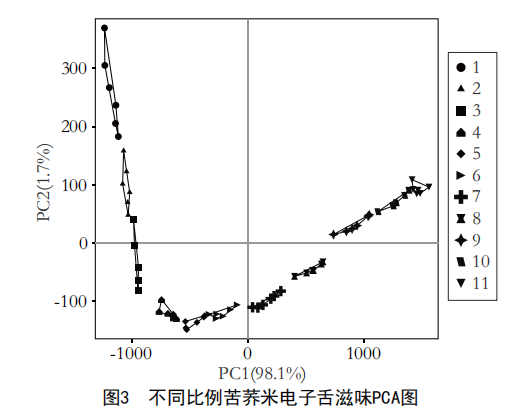

由圖3可知,第一和第二主成分貢獻率之和達到99.8%,即這2種主成分涵蓋了11組樣本絕大部分的原始數(shù)據(jù)信息,其中PC1的貢獻率為98.1%,PC2的貢獻率為1.7%,且樣本間的差異主要表現(xiàn)在第一主成分上。各樣本之間均無重合,表明電子舌技術(shù)能夠明顯地將不同比例苦蕎米飯區(qū)分。在PCA圖中隨著苦蕎米添加量的增加,樣本逐漸從X軸的左軸向右軸移動,各樣本在滋味上呈現(xiàn)一致規(guī)律,表明隨著苦蕎米比例增加滋味逐漸變化。由于PC1的貢獻率大,所以樣本在橫坐標上的距離越大,表明了樣本之間的差異越大。

結(jié)合圖2可知,苦蕎米添加量越高,酸味、咸味、鮮味、甜味、苦味、基本味的響應(yīng)值越大,與PCA圖的變化趨勢相對應(yīng),其中4號樣與3號樣品距離較遠,4號樣品開始出現(xiàn)滋味加重的現(xiàn)象,與3號樣品差異明顯。綜上所述,電子舌測定得到的指標具有鑒定苦蕎米飯滋味特征的能力。

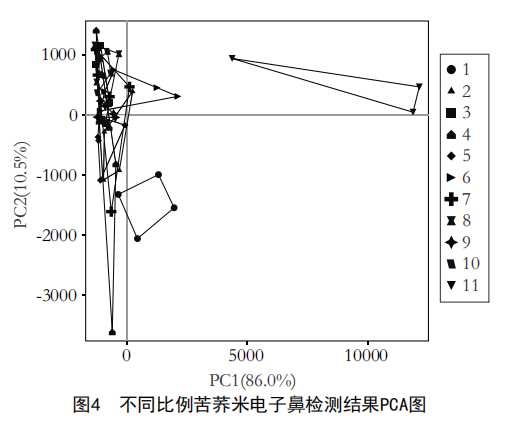

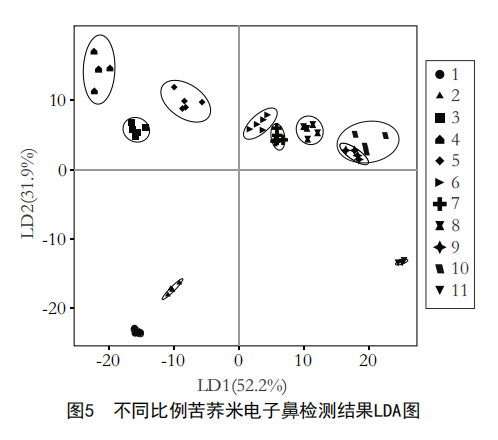

03 電子鼻對不同比例苦蕎米飯的滋味差異分析

由于圖4中樣本間相互重疊,組內(nèi)樣品分布離散,分類效果并不理想,PCA不能區(qū)分樣本間的差異,故進行線性判別分析(Linear discriminant analysis, LDA)。LDA結(jié)果如圖5所示。由圖5可知,LD1的貢獻率為52.2%,LD2的貢獻率為31.9%,其累計貢獻率為84.1%,能夠反映樣品中的大部分氣味信息。1、2、11號樣本與其余樣本距離較遠,表明了1、2、11號樣本與其余樣本之間的差異較大。6~10號樣本距離較近,存在部分重疊現(xiàn)象,說明這幾組樣本氣味相似,并且隨著苦蕎米添加量的增大,樣本呈現(xiàn)出從左向右依次移動的趨勢。1、2號樣本米飯的香味較重、苦蕎的香味較淡,苦蕎香味從3號樣本開始逐漸明顯,11號樣本苦蕎味過重。綜上所述,電子鼻結(jié)合線性判別分析可較好地區(qū)分不同比例苦蕎米飯。

經(jīng)電子鼻鑒定,共鑒定出30種揮發(fā)性化合物,包括烷烴類、醇類、醛類、酯類及其他化合物。其中十一烷、十二烷、十三烷、十四烷、正十五烷、乙基苯、萘、壬醛、反式-2-壬烯醛、苯乙烯、2-十一酮、1-壬醇、1-辛烯-3-醇、十二醛的含量隨著苦蕎米添加量的增大而增大;己醛、1-丙醇、1-丁醇、2,3-戊二酮、2-庚酮、2-甲基丁醇、異丁醇、丁醛、2-甲基丁醛、異戊醇、戊醛、香草醛、鄰苯二甲酸二甲酯、棕櫚酸乙酯、棕櫚酸甲酯、乙酸丁酯的含量隨著苦蕎米添加量的增大而減小。此外,乙基苯、苯乙烯產(chǎn)生植物的味道,棕櫚酸甲酯產(chǎn)生鳩尾草的味道;壬醛、反式-2-壬烯醛、十二醛具有宜人的橘子香;1-壬醇、1-辛烯-3-醇、己醛、1-丙醇、1-丁醇、異戊醇、乙酸丁酯產(chǎn)生水果香味;2-十一酮、2,3-戊二酮、香草醛、棕櫚酸乙酯散發(fā)令人愉悅的奶油味;2-庚酮、2-甲基丁醛、戊醛具有堅果香;萘、2-甲基丁醇、丁醛則會產(chǎn)生一些令人不愉快的氣味。

三、結(jié)論

本實驗基于電子感官系統(tǒng)對不同比例苦蕎米飯進行色澤、滋味、氣味和質(zhì)地的系統(tǒng)分析。結(jié)果表明,智能感官評價系統(tǒng)能夠準確識別出不同比例苦蕎米飯的差異,將感官結(jié)果客觀化、數(shù)據(jù)化。

在色澤方面,從11組樣本中共提取到22個特征色號。在PCA圖中,隨著苦蕎米添加量的增加,樣本逐漸從X軸的左軸向右軸移動。在滋味方面,苦蕎米飯對苦味、基本味響應(yīng)值最大,其次是甜味和咸味,且隨著苦蕎米添加量的增大,各味覺傳感器的響應(yīng)值也逐漸增大,在PCA圖中樣本從X軸的左軸向右軸移動。在氣味方面,鑒定出烷烴類、醇類、醛類、酯類等化合物,隨著苦蕎米添加量的增大,化合物含量隨之增大或減小,在LDA圖中,樣本呈現(xiàn)出從左向右移動的規(guī)律性。

在質(zhì)構(gòu)方面,質(zhì)構(gòu)特性與人工感官評價結(jié)果呈現(xiàn)相同趨勢,其中3號樣品的質(zhì)構(gòu)特性均為最大值。人工感官評價可為電子感官系統(tǒng)測定結(jié)果提供建議,明確電子感官系統(tǒng)測定下的哪個樣品更易被評價員所接受。人工感官評價結(jié)果與智能感官評價結(jié)果一致,且3號樣品的得分顯著高于其他樣品,表明3號樣品更易被評價員所接受。智能感官評價技術(shù)與人工感官評價有機結(jié)合,可以更有效地評價苦蕎米飯的感官品質(zhì)。

來源:感官科學(xué)與評定。封面圖及文章配圖來源:創(chuàng)客貼。

文章來源:胡紫倩,王嘉,譚欣,等.基于智能感官評價技術(shù)的苦蕎米飯差異分析[J].食品科技,2024,49(07):163-170.

提醒:文章僅供參考,如有不當,歡迎留言指正和交流。且讀者不應(yīng)該在缺乏具體的專業(yè)建議的情況下,擅自根據(jù)文章內(nèi)容采取行動,因此導(dǎo)致的損失,此公眾號運營方不負責(zé)。如文章涉及侵權(quán)或不愿我平臺發(fā)布,請聯(lián)系處理。